Lo que la ciencia nos ha enseñado sobre las pandemias

Las epidemias y las pandemias no son algo con lo que estemos acostumbrados a convivir, ni algo a lo que nadie esperaría acostumbrarse. Pero por desgracia, se han convertido en parte de nuestras vidas diarias en más de una ocasión.

El coronavirus ha puesto nuestro día a día patas arriba. Lo que hace unos meses se planteaba como una enfermedad aislada, limitada a un solo país, ahora tiene alcance global.

Ha forzado a numerosos países como España e Italia a restringir los viajes, crear protocolos de todo tipo e incluso pedir a la población que se quede en casa, dejando totalmente de lado la vida a la que estamos habituados.

Estamos en plena crisis, y no sabemos exactamente cuáles serán los datos cuando acabe. Dependemos de que las medidas tomadas sean suficientes, de que los médicos tengan los recursos que necesitan, y por supuesto, de que todo el mundo actúe de manera responsable.

Y aunque con tantos cambios esta situación parece algo excepcional, las pandemias han sido siempre parte de la historia de la humanidad. Diversos registros históricos hablan incluso de una pandemia en el Siglo V a. C., pero es probable que hubiera otras pandemias anteriores a esa.

El aumento de población y el aumento de desplazamientos entre diferentes regiones ayudaron a que algunas enfermedades que estaban contenidas en comunidades concretas se extendieran por diferentes países. Y lógicamente esa situación se ha agudizado en los últimos siglos.

Índice de contenidos

- Lo importante de definir una pandemia

- Es vital dar a la población la información adecuada

- Las cifras y estadísticas ayudan a combatir las pandemias (pero solo si se hacen bien)

- La respuesta gubernamental, clave para enfrentar cualquier pandemia

- Los sistemas sanitarios accesibles marcan la diferencia

Aunque en mayor o menor medida todas las pandemias son una tragedia, también disponemos de información relevante gracias al estudio de las enfermedades que han afectado a la humanidad en el pasado.

El estudio científico de las pandemias previas es muy importante, ya que podemos aprender lecciones muy valiosas de todas ellas: desde medidas de prevención hasta predicciones sobre los patrones de contagio de un virus.

Todo ello permite actuar de modo más eficiente ante crisis como la que afrontamos actualmente. Y algunas de las cosas que la historia nos ha enseñado están probando ser clave a la hora de enfrentarse al coronavirus.

Lo importante de definir una pandemia

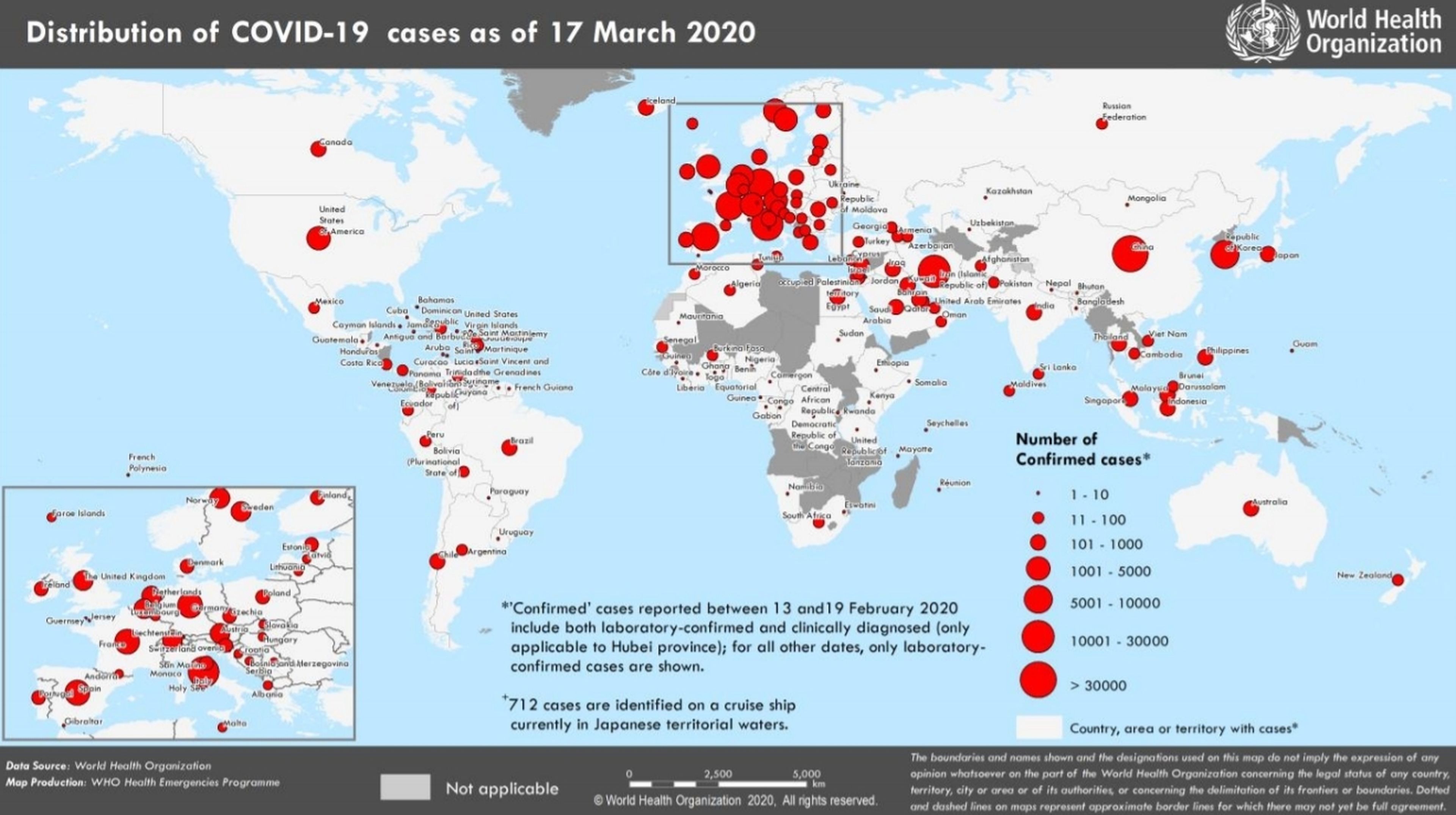

Actualmente el coronavirus ya está clasificado como pandemia, pero hasta hace no tanto la OMS lo definía como epidemia. Y no es algo al azar, ni un retraso a la hora de decidir, hay razones muy importantes para ello.

Para ser exactos, deberíamos aclarar que la OMS no ha establecido nunca una definición fija de pandemia. Por este motivo, lo más acertado sería hablar de clasificación o descripción en vez de definición. Y esta clasificación no tiene nada que ver con la gravedad de la enfermedad.

En teoría, las pandemias son enfermedades infecciosas que se extienden por áreas geográficas muy amplias, generalmente diversos países. La diferencia clave entre epidemia y pandemia es que las epidemias se reducen a zonas menores, están contenidas en un solo país o región concreta.

Pero el coronavirus se había extendido muchísimo por diferentes países bastante antes de que la OMS aceptara clasificarlo como pandemia. De hecho, en torno al 33% de los casos se daban ya en países distintos.

La realidad es que la clasificación de una enfermedad como pandemia es algo muy delicado, que va más allá de límites geográficos debido a la complejidad de la situación. Los científicos han aprendido que declarar una pandemia equivale, tal y como estamos viendo actualmente, alterar el modo de vida de la población mundial.

Esta clasificación, por tanto, no puede tomarse a la ligera, y definir en base a límites geográficos puede resultar contraproducente. Podría obligar a clasificar como pandemias algunas enfermedades leves que apenas han infectado a unos cuantos centenares de personas.

Y los científicos saben perfectamente que describir una enfermedad como pandemia no deja a nadie indiferente. Por eso, con todas las pandemias que se han dado en los últimos años han actuado con cautela.

Tal como estableció la OMS en unas declaraciones, establecer que una enfermedad es una pandemia causa pánico entre la población, lo que puede crear problemas sociales graves.

En unas circunstancias en las que es importante tener la situación controlada, los científicos son conscientes de que también deben limitar la respuesta de miedo de la población. Por tanto, cuando la OMS describe una enfermedad como pandemia, lo hace con cautela.

Y resulta obvio que tienen motivos de sobra para actuar así. Por ejemplo, el pánico inicial hizo que ciertas personas arrasaran con los productos de primera necesidad, dejando a personas vulnerables en riesgo de quedarse sin recursos.

Además, anunciar la existencia de una pandemia implica movilizaciones gubernamentales importantes. Ante una pandemia, todos los países deben responder para contener la situación, evitar la expansión de la enfermedad, y tratar a los enfermos.

Si se establece una enfermedad como pandemia demasiado rápido, o sin la justificación adecuada, puede haber problemas sociales y económicos de todo tipo. Por tanto, la decisión siempre es muy meditada.

Debido a pandemias previas, sabemos que incluso cuando está justificado hay ocasiones en las que la OMS ha recibido críticas al afirmar que una enfermedad se ha convertido en una pandemia.

Es lo que ocurrió con la Gripe A (H1N1): diversos gobiernos y medios consideraron que al haberla clasificado como pandemia, habían dado pie a un despliegue de recursos excesivo para una enfermedad leve.

Independientemente de que las voces críticas tuvieran razón o no, la OMS y los especialistas científicos saben lo que puede acarrear el describir una enfermedad como pandemia. Y consecuentemente, no lo hacen hasta que están seguros de que es totalmente necesario.

Hay numerosos factores que tienen en cuenta a la hora de hacerlo, y parece que con el coronavirus la velocidad de expansión de la enfermedad ha tenido algo que ver. En cualquier caso, no implica que la enfermedad sea repentinamente más peligrosa de lo que era antes; simplemente su expansión ha avanzado demasiado y es necesario actuar globalmente para pararla.

Es vital dar a la población la información adecuada

Ante cualquier situación de crisis, la población también debería estar adecuadamente informada, y las pandemias no son una excepción. Por desgracia, las estadísticas que suelen llegar al público general sobre las pandemias únicamente hacen referencia al número de infectados y fallecidos.

Como es lógico, esto puede crear miedo entre la población. Si todo lo que se publica omite, por ejemplo, decir cuántas personas se han curado, la sensación general es de que no se están consiguiendo avances ningunos en contra del virus.

Cuando se están tomando medidas drásticas para parar una pandemia, especialmente aquellas medidas que requieren que la población haga grandes sacrificios, es importante que los efectos sean perceptibles.

Numerosos estudios demuestran que la participación ciudadana en la contención de pandemias es tan importante como las medidas que toma cada gobierno. Pero cuando la participación requiere colaborar en medidas restrictivas, como el aislamiento continuado, es muy necesario mantener la motivación.

Si todo lo que ve la población son datos respecto a más contagios y más fallecidos, pero la información sobre personas curadas y menor porcentaje de contagios no se distribuye de igual manera, puede dar la sensación de que no se está consiguiendo nada pese al esfuerzo.

Y consecuentemente, muchos pueden perder completamente la motivación de participar en las medidas de contención más importantes. Por ello, es vital que se informe a la población adecuadamente, no solo de los datos negativos, sino también de los positivos.

Buen ejemplo de ello es lo efectivo de las medidas tomadas en China. Han pasado de cientos de contagios diariamente a unas decenas al día, concretamente solo 29 casos nuevos el día 16 de marzo.

Las cifras y estadísticas ayudan a combatir las pandemias (pero solo si se hacen bien)

Por otra parte, la ciencia también nos enseña que las estadísticas son extremadamente relevantes para la comunidad científica y los gobiernos. Ya sea en prevención, tratamiento o para el desarrollo de vacunas, saber datos muy específicos sobre la enfermedad permite gestionar la crisis de modo más eficiente.

Los datos sobre contagios y fallecimientos no son ni de lejos suficientes para el desarrollo de investigaciones científicas adecuadas. Es necesario tener en cuenta tanto variables sociales como las particularidades del virus.

Algo extremadamente relevante son los datos referentes a la probabilidad de mutación de los virus, y a la posibilidad de que algunos virus resurjan años después con características que los hacen más peligrosos. Este tipo de información permite ayudar a predecir cuándo puede surgir una pandemia, y por tanto puede contribuir a prevenirla.

Y también permite a los científicos estar un paso por delante del virus en los tratamientos y las vacunas. Tener datos actualizados de los cambios que sufren los virus globalmente es de extremada utilidad para la salud pública.

Por otra parte, la comunidad científica también mantiene datos referentes a cómo afectan las pandemias a diferentes sectores de la población. A día de hoy sabemos que cada virus actúa de maneras diferentes, y tiene patrones propios de infectividad y gravedad en la población.

Gracias a esta información sabemos que algunos virus son especialmente peligrosos para gente que habitualmente está fuera de los grupos de riesgo. Por ejemplo, las personas de menos de 30 años fueron las más afectadas por la Gripe A: un 75% de los casos se daban en ese grupo de edad. Dentro de ese grupo, la incidencia era incluso mayor en personas de entre 10 y 19 años.

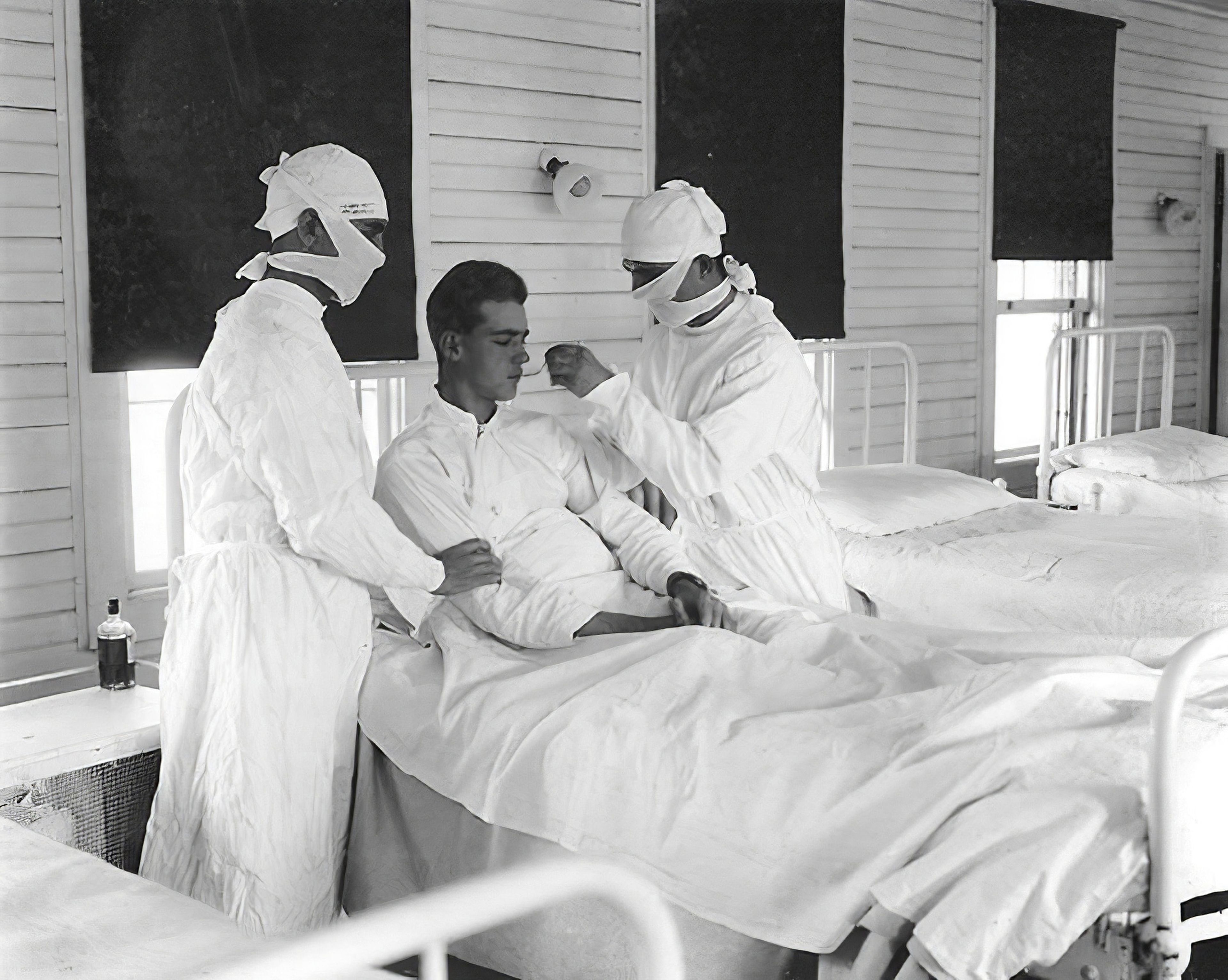

Y algo similar ocurrió con la gripe española a principios del Siglo XX, una pandemia de extrema gravedad que causó millones de muertes. Esta también tuvo mayor incidencia entre las personas jóvenes, y es probable que las condiciones de malnutrición y escasa asistencia sanitaria durante la Primera Guerra Mundial tuvieran en parte la culpa.

Por otra parte, en ciertos entornos sociales los efectos de las pandemias son bastante predecibles. Las personas en situación de pobreza también se ven mucho más afectadas por las pandemias, debido a diversos factores como la escasez de recursos médicos o la malnutrición.

¿Qué nos dicen los datos entonces sobre el coronavirus? Por lo que parece, esta pandemia no se extiende mucho entre los niños, pero sí entre hombres adultos. Y de acuerdo a un estudio realizado en China, parece que las personas con sangre de tipo A son más propensas a contagiarse.

Los científicos saben que cada virus tiene sus propias variables y particularidades. Todos los datos mencionados pueden funcionar como una guía a la hora de distribuir recursos. Y además, pueden ayudar a entender mejor el virus, facilitando así el desarrollo de tratamientos y vacunas.

La respuesta gubernamental, clave para enfrentar cualquier pandemia

Ya hemos mencionado antes que la colaboración de la ciudadanía es extremadamente importante como la actuación de cada gobierno ante las pandemias. Y lógicamente, de poco sirve que un gobierno tome medidas si los ciudadanos no hacen su parte.

Pero es innegable que poner en movimiento todas las medidas necesarias para combatir una pandemia, e incluso para prevenirla, depende de los gobiernos. Y hay muchos factores a tener en cuenta dentro de esto.

Empezando por la prevención de epidemias y pandemias, parece que pese a disponer de datos suficientes, la mayoría de países no lo están haciendo bien, ya que se toman muy pocas medidas al respecto.

Evitar el surgimiento de pandemias requiere inversión en investigación científica y en sanidad pública. Pero como bien sabemos, ambas han sufrido recortes importantes en los últimos años, tanto en nuestro país como en muchos otros lugares del mundo.

El problema de esto es que demuestra que la actitud gubernamental no es de prevención, sino de respuesta. Las ganas de invertir en sanidad pública y en ciencia cuando no está habiendo problemas activamente son escasas, ni siquiera cuando se espera que surja otra pandemia.

Solo cuando llega el desastre se destinan medios a paliarlo. Si se dedicara el mismo esfuerzo a la prevención, podría evitarse que las enfermedades se extendieran tanto como lo hacen ahora.

Por otra parte, cuando la pandemia ya es una realidad inevitable, es de vital importancia que se actúe rápidamente, y que se establezcan todas las medidas necesarias, incluso si la situación aún no es crítica. Regular pensando en el peor escenario posible puede evitar precisamente que se llegue a esa situación.

En lo que respecta a la expansión de la pandemia, se debe de tener en cuenta siempre que parar el contagio es tan importante como parar al propio virus. Lógicamente un menor número de infectados implica menos fallecimientos. Pero esa no es la única razón.

Un número descontrolado de pacientes infectados por una enfermedad pandémica implica saturar el sistema sanitario. Tal y como se ha oído innumerables veces en estos días, frenar la curva de contagios es importante para que el sistema de salud pueda afrontar la situación sin colapsar en el proceso.

Los sistemas sanitarios accesibles marcan la diferencia

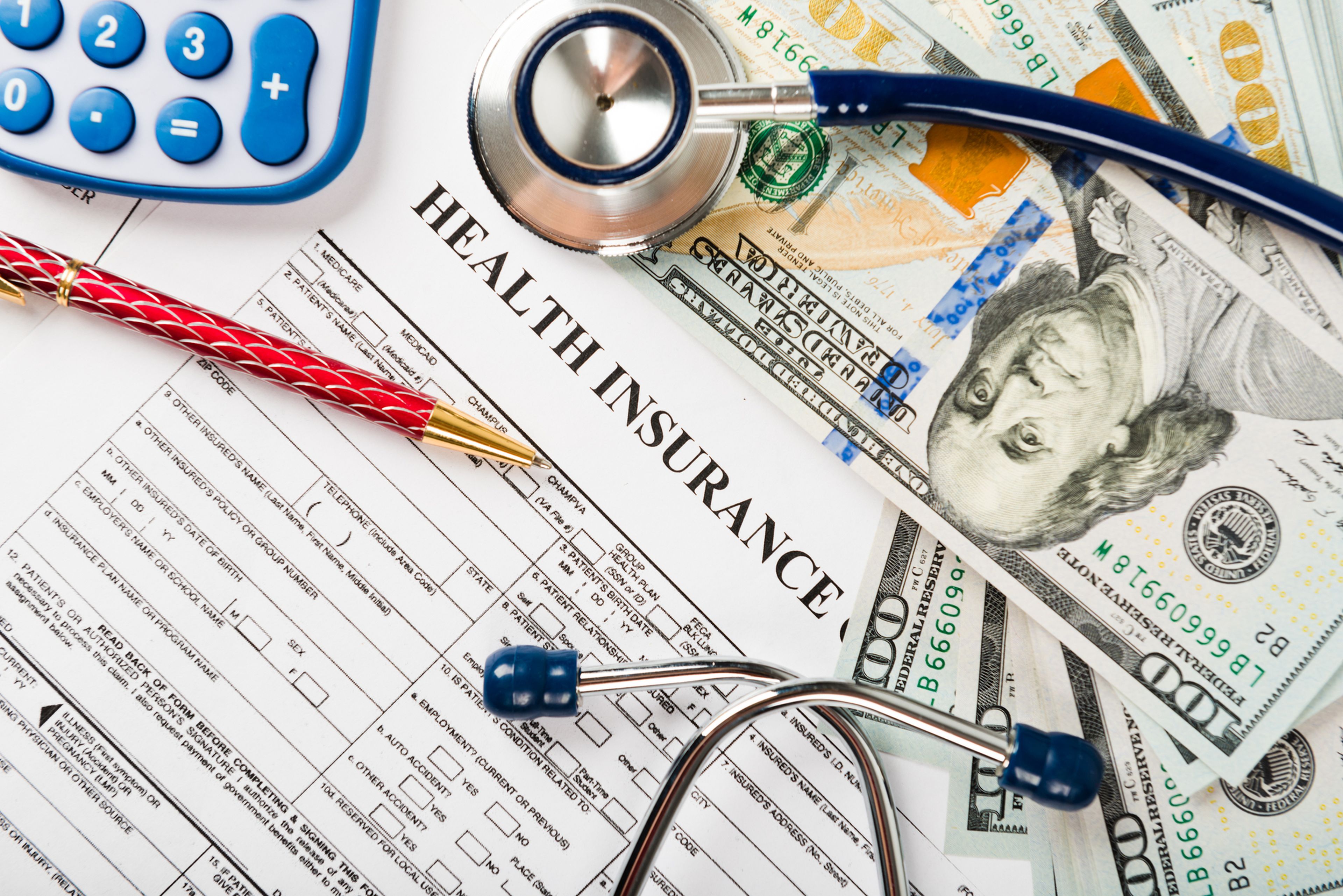

Cuando tenemos que afrontar una pandemia, es necesario destacar la labor del sistema sanitario a la hora de combatirla. Su nivel de recursos, y la accesibilidad del sistema en cada país, tienen un efecto directo en los daños que puede causar una pandemia.

La sanidad pública es una de nuestras mejores defensas ante estas situaciones. Permite dar tratamiento médico a cualquier persona, independientemente de su situación económica. Y eso es algo que puede marcar la diferencia entre una situación controlada y una de absoluto caos.

En países como EEUU, donde la sanidad está manejada por empresas privadas y muchas de las personas más vulnerables no tienen coberturas médicas suficientes para recibir tratamientos, se espera que los efectos sean mucho peores.

Los motivos son simples. Los científicos han aprendido que mantener la salud de toda la población es muy importante en la lucha de cualquier enfermedad contagiosa, sea o no una pandemia. Pero si el sistema sanitario es de acceso limitado, la salud general de la población se resiente, y los virus lo tienen más fácil para extenderse.

Incluso teniendo pólizas sanitarias, en EEUU los pacientes tienen que realizar copagos a precios altísimos, hasta para la consulta inicial con un médico.

Y dado que tanto las pruebas como los tratamientos cuestan dinero, hay personas que optan por no solicitar asistencia médica en ningún momento, debido a que no pueden permitírselo. Esto implica que su estado de salud puede empeorar por no recibir tratamiento, o que pueden contagiar la enfermedad a numerosas personas sin saberlo.

Además, el sistema sanitario estadounidense tampoco dispone del material y los profesionales necesarios para afrontar el coronavirus. Los atrasos y errores que esto podría causar en el tratamiento de pacientes no harán más que empeorar una situación de por sí muy negativa.

En consecuencia, la inversión en sanidad pública (y no solo en periodo de crisis) puede marcar la diferencia entre una pandemia controlada a tiempo y otra que deja datos catastróficos entre la población.

Descubre más sobre Clara Luengo Ramos, autor/a de este artículo.

Conoce cómo trabajamos en Computerhoy.